El 20 de marzo de 2020 comenzó el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno para contener la expansión del Covid-19. La medida paralizó la movilidad urbana y reveló el impacto de años de déficit habitacional acumulado, sobre todo en las grandes ciudades. En ese contexto, surgió una pregunta: ¿por qué seguir viviendo en una metrópoli si el trabajo, la escuela y hasta la vida social podían sostenerse desde casa?

La cuarentena masiva obligó a millones a vivir puertas adentro. Esa experiencia alteró rutinas, condiciones laborales, dinámicas familiares y espacios domésticos. A partir de entonces, la idea de mudarse a pueblos o ciudades más pequeñas comenzó a cobrar fuerza. Las plataformas inmobiliarias registraron picos de búsquedas en zonas rurales, y medios de todo el país titularon con frases como “me voy a vivir al campo” o “crecen las consultas para dejar la ciudad”. Así lo reveló un informe elaborado por Facundo López Binaghi para la Fundación Tejido Urbano, especialista en hábitat urbano y rural, traza un balance sobre qué pasó con ese deseo colectivo, qué oportunidades se perdieron y qué iniciativas continúan.

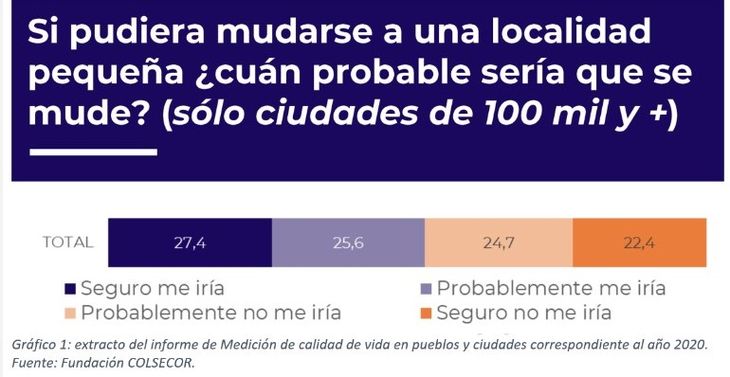

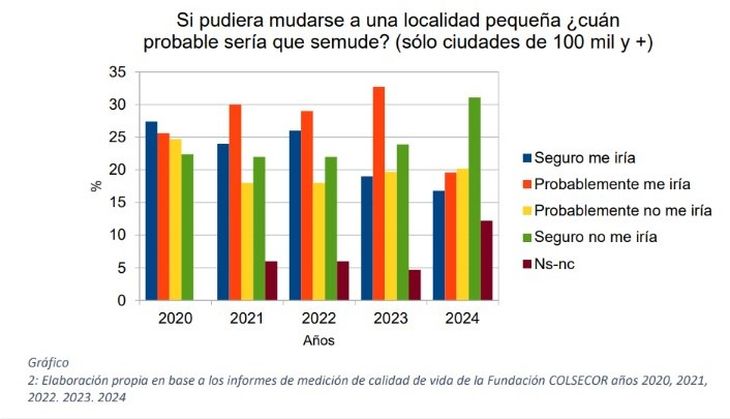

Durante 2020, un relevamiento del observatorio Gente en Movimiento, coordinado por la periodista y diputada Gisela Marziotta, reveló que el 55% de los habitantes de CABA de entre 16 y 50 años consideraba mudarse fuera de la ciudad. En el segmento de 51 a 60 años, el número bajaba al 50%. Otro estudio, realizado por la Fundación Colsecor, indicaba que el 27,4% de los encuestados de ciudades grandes se iría a vivir a una localidad más pequeña, y otro 25,6% lo consideraba probable.

Ventana de oportunidad

En ese momento, parecía abrirse una ventana de oportunidad. La pandemia había expuesto la fragilidad del modelo urbano centralizado, el hacinamiento, la desigualdad de acceso a servicios, la falta de conectividad y la precariedad del suelo urbano. El teletrabajo y la educación a distancia ofrecían, por primera vez, una alternativa viable para muchos.

El concepto de “ventana de oportunidad”, desarrollado por el politólogo John Kingdon, establece que ciertas coyunturas permiten resolver problemas históricos si confluyen tres factores: una necesidad social explícita, una solución técnica disponible y voluntad política. En este caso, la sociedad había expresado su inquietud, y desde la academia y las organizaciones de base ya existían propuestas.

Un ejemplo es el trabajo del geógrafo Marcelo Sili, quien desde comienzos de siglo analiza el “renacer rural”, un fenómeno silencioso que revaloriza la vida en localidades pequeñas, con foco en el arraigo, la innovación y la sostenibilidad. Otro es el programa “Bienvenido a mi pueblo”, de la Fundación Es Vicis, iniciado en 2016 en Colonia Belgrano (Santa Fe), que promueve la repoblación planificada mediante el vínculo directo entre municipios y familias urbanas interesadas en radicarse.

Durante los primeros meses de pandemia, Es Vicis triplicó el volumen de consultas. En paralelo, se adaptaron dinámicas de trabajo, se multiplicaron experiencias educativas remotas y se fortalecieron redes digitales. Sin embargo, la tercera condición propuesta por Kingdon —voluntad política— no se concretó. El Estado nacional priorizó la gestión de la emergencia sanitaria y económica, pero no articuló un plan que fomentara una redistribución poblacional ni desarrolló líneas específicas de vivienda en localidades menores.

Programas como “Habitar la Emergencia” o el relanzamiento del Procrear no contemplaron una estrategia para aprovechar ese momento. El Plan Nacional de Suelo Urbano tampoco alcanzó a las zonas rurales ni promovió mecanismos de llegada a pueblos. Los municipios quedaron sin herramientas para retener a sus jóvenes o atraer nuevos pobladores.

Desde 2022, el interés comenzó a diluirse. Google Trends muestra una caída sostenida en búsquedas como “dejar la ciudad”, “pueblos para vivir” o “casas por un euro”. Según la Fundación Colsecor, el porcentaje de quienes pensaban mudarse bajó del 27% en 2020 al 16,8% en 2024.

Fallas estructurales y crisis económica

La crisis económica, el cambio de gobierno y la profundización del ajuste también influyeron. El desempleo aumentó, incluso en localidades pequeñas, y el crédito hipotecario quedó fuera del alcance de muchos. A esto se suman obstáculos estructurales: falta de servicios, conectividad deficiente, escasa oferta educativa y limitaciones del mercado laboral local. Además, muchas propiedades en el interior no cuentan con la documentación necesaria para acceder a créditos formales.

En contraste, otros países actuaron con otra lógica. España, por ejemplo, creó en 2022 la Secretaría General para el Reto Demográfico, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida en localidades pequeñas, asegurar conectividad plena y fomentar desarrollo económico descentralizado. El plan incluye 130 medidas vinculadas a servicios públicos, cultura, economía del cuidado y empleo joven.

En la Argentina, algunas experiencias siguen vigentes. La Fundación Es Vicis amplió su red de municipios adheridos y recibió más de 40.000 postulaciones. La Unión de Trabajadores de la Tierra desarrolla colonias agroecológicas, con enfoque cooperativo y productivo. Y diversas provincias impulsan proyectos puntuales de arraigo rural, aunque sin coordinación nacional.

El Censo 2022 confirmó que ciertas localidades crecieron por encima del promedio. Zonas costeras y municipios con atractivo natural sumaron nuevos habitantes. El fenómeno fue limitado, pero marcó un giro que deja lecciones. La migración interna no necesita ocurrir en masa para ser relevante. Basta con que visibilice una problemática, articule soluciones posibles y muestre que otra forma de habitar es viable.

El deseo de dejar la ciudad no desapareció. Se replegó ante la falta de condiciones. En muchas localidades pequeñas disminuyó la construcción de viviendas nuevas (el alza de costos también influyó, hoy nada baja de u$s1.500 por metro cuadrado), y en algunos casos, quienes habían migrado durante la pandemia, regresaron a la Ciudad de Buenos Aires ante la falta de servicios, conectividad o empleo.

López Binaghi, concluyó, que “el país perdió una oportunidad concreta para reequilibrar su mapa demográfico”. Según su visión, sin políticas públicas que articulen vivienda, acceso al suelo y desarrollo productivo en el interior, la desconcentración poblacional seguirá dependiendo de decisiones individuales, sin escala ni permanencia.

Fuente

Ambito