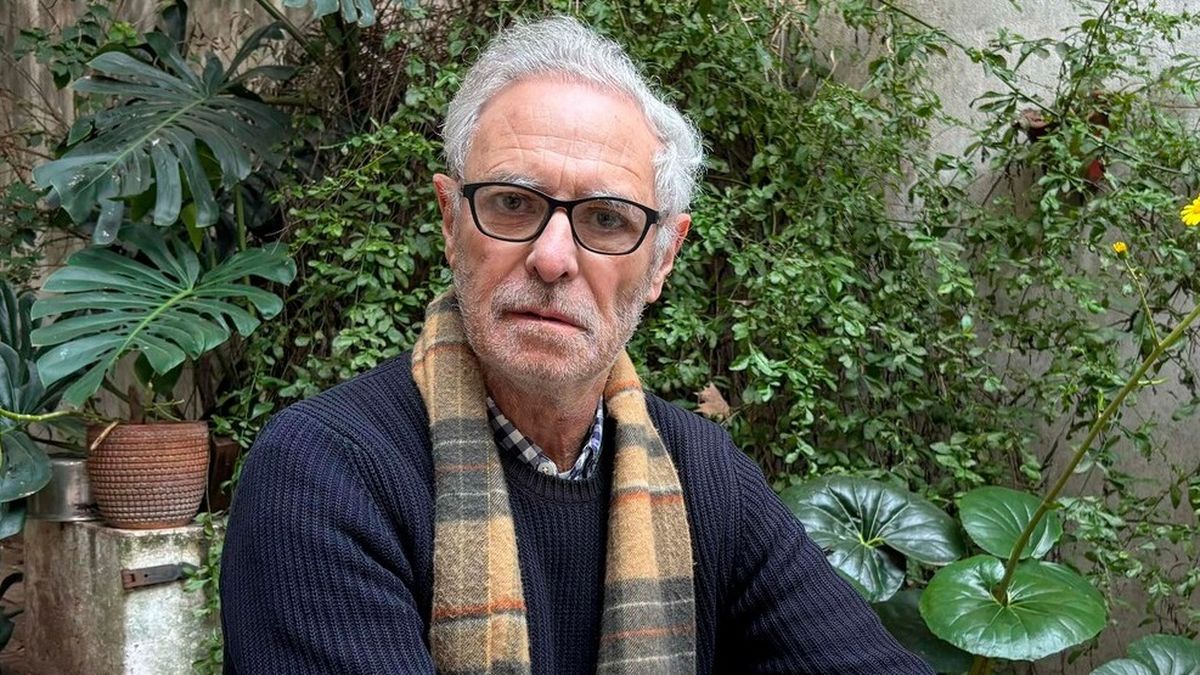

Retrato de una evocación sentimental, de la inesperada curiosidad de un empresario que se vuelve un ensayo costumbrista, Cervantes ayudando a un maestro a explicar la política, son temas de algunos de los cuentos de Vicente Palermo en “Venus en cuarentena” (Hugo Benjamín editor). Palermo es politólogo y ensayista con amplia obra, que le llevó a recibir el Konex de Platino de Humanidades. Este es su segundo libro de relatos. Dialogamos con él.

Periodista: ¿El momento actual le hizo tomarse una pausa como politólogo y pasarse a la literatura?

Vicente Palermo: No, durante todos estos años he seguido publicando con frecuencia notas de política. Hay un cambio en la medida en que pasé del texto de investigación al ensayo político. Hace tiempo publiqué el libro de cuentos “Los ojos cerraré en ensueño lerdo”, y ahora, en “Venus en cuarentena”, según me dicen mezclo la ficción con el ensayo.

P.: De los doce cuentos, ¿cuál sería uno donde el ensayo político interviene en la ficción?

V.P.: En “Buzón carmín: colapsos”, el cuento más largo, que es casi una nouvelle, a la vez que trata de lo que le sucede al empresario Charles Lewis, coleccionista de arte, el día que, casualmente, por la noticia del choque y muerte de un motoquero, empieza a interesarse por los buzones de Buenos Aires, y a dónde eso lo lleva. Eso me lleva a señalar la relación cultural, lírica, tanguera, del porteño con los buzones y a tratar de investigar por qué los porteños creen que no hay más buzones en nuestra ciudad, y todavía están. ¿Cómo puede ser que no los vean? Esa invisibilidad tiene que ver con una percepción cultural, trasladable a otros casos. Los buzones, a partir de la supuesta desaparición, se convierten en un objeto de culto de una ya perdida memoria postal.

P.: ¿Uso un cuento para hacer una reflexión política?

V.P.: En “La aventura del Clavileño”, un profesor comentando a sus alumnos “Don Quijote de la Mancha”, se detiene en el momento de la novela de Cervantes sobre el caballo Clavileño, relato que ilumina pautas de la política contemporánea. Ahí nuevamente combino cuento con ensayo, pero otros son ficciones que permiten exploraciones, la búsqueda de comprender un enigma, algo que da respuesta a una pregunta que fue el punto de partida.

P.: ¿Por caso que Auguste Menard decide dejar de ser un contemporáneo?

V.P.: La incomodidad que tiene el personaje de “Alexanderplatz” con la contemporaneidad es algo muy fuerte en mí. Cuando se ha tenido una vida intensa el pasado suele estar muy presente. En el caso de Menard, que algunos me dicen que es un homenaje a Pierre Menard, los suyo no es un proyecto de ciencia ficción, no se trata de que quiera viajar por el tiempo sino construir las condiciones de su vida en el pasado, de forjarse un nuevo presente. Se trata de cómo se puede manejar el olvido y administrar los recuerdos, algo difícil de sobrellevar.

P.: ¿Por qué en varias historias si el protagonista es un hombre que está solo?

V.P.: Para mí la mayor parte son historias de amor, aunque suelen ser de personas que están solas. En “Después de amar”, título que remite al tango “Naranjo en flor” de Homero Expósito, traté de comprender el misterio de la relación entre el amor y la política. Misterio que no llegué a resolver, y que en mí sigue presente. El protagonista recuerda a una mujer que está muerta desnudando la tensión que hay entre amor y política. Recuerda las reuniones con compañeros, evoca las multitudes, la idea de voltear paredes, la vez que ella le dijo: pelear por política no es pelear, el que Buenos Aires ahora le parece un cementerio. Sin embargo, no hay dolor, él piensa que ahora que estás muerta vamos a estar más juntos que antes, cada vez que te evoco estás presente donde yo quiero que estés.

P.: ¿La melancolía es la fuente de esas evocaciones?

V.P.: Mis cuentos no están presididos por el dolor o la desesperanza respecto a la relación del vínculo con el otro. Están presididos por una idea amorosa, por el impulso de una ilusión o de una idea política que es una ilusión, en el sentido de que son ideales inalcanzables.

P.: ¿Por qué en la mayoría de los cuentos aparecen los libros como objeto y la cita o referencia a Borges, Joyce, Neruda, entre muchos otros?

V.P.: En algunos casos esas menciones tienen que ver con la vida de los personajes. En “Ribelles”, historia de un encuadernador catalán que escribe poemas, los libros son parte de su mundo, sobre todo la literatura politizada, sostiene que Neruda le robó versos a Rabindranath Tagore, se preocupa porque ha perdido un ejemplar de la correspondencia de Marx con Engels que le ha prometido a la atractiva adolescente que lo visita. En otros cuentos mencionar autores es una cuestión de estilo, de ser honesto. Si voy a tratar un tema que remite a un antecedente, a un autor que me inspiró, me siento obligado a mencionarlo. En “Venus en cuarentena” hay una situación muy intensa que termina en una risotada procaz: ¿de dónde sacaste esa palabra (perineo)? De una novela de Celine, Creo que ofrece una mirada de cinismo amoroso de ese momento.

P.: ¿Qué cuentistas argentinos considera claves en su escritura?

V.P.: Por mi labor profesional no tengo familiaridad con la actividad literaria como para poder establecer un orden. Soy un sapo de otro pozo haciendo literatura. Comenzaría, es obvio, por Borges. Entre los primeros, Cortázar, que actualmente está un poco pasado de moda y no entiendo por qué porque tiene cuentos extraordinarios. Hay muchos narradores muy valiosos, por ejemplo, Saer. Lo que resulta interesante en el último tiempo son los cuentos de escritoras, especialmente Cabezón Cámara, Mariana Enriquez, Samanta Schweblin.

P.: ¿En qué está trabajando ahora?

V.P.: En dos nouvelles que las que buscaré recuperar lo que hice con “La vida breve de Dardo Cabo” mezclar biografía real, ficción y ensayo Una sobre Mansilla, otra, sobre Malvinas.

Fuente: Ambito